ポジションを活かした練習と遠征経験が自信につながる!ミニバスを長く続けるためのポイント集

ミニバスを長く続けるには、無理のない練習習慣づくりと、子どものやる気を引き出す親のサポートが欠かせません。この記事では、ポジションごとに異なる練習ポイントや役割の理解、初めての遠征を安心して迎えるための準備方法を紹介します。

さらに、チーム連携を深める練習や、試合や遠征後の声かけの工夫まで解説。楽しみながら継続できる環境づくりのヒントが満載です。

ミニバスを長く続けるために!練習習慣の工夫と親のサポートで継続力を育てよう

こちらでは、ミニバスを無理なく続けられるようにするための練習習慣や、親のサポート方法を紹介します。継続は力ですが、やりすぎは逆効果。長く楽しめる環境づくりがポイントです。

毎日ではなく「続けやすい頻度」を見つけよう

練習は毎日やることが必ずしも正解ではありません。学校や家庭の予定、体調に合わせた適度な頻度が継続のカギです。

- 週3〜4回の練習+自主練を数回

- 遠征や試合の翌日は軽めの運動やストレッチ

- 疲労やケガがあるときは完全休養日を取る

特に成長期の子どもは休息も練習の一部。負荷と回復のバランスが長期的な上達につながります。

練習が楽しくなるような工夫を取り入れる

楽しいと感じられれば、自然と続けられます。練習メニューにゲーム性を加えると、やる気がぐっと高まります。

- 1分間ドリブルチャレンジで回数を競う

- シュートエリアを分けて得点ゾーンを設定

- ポジションごとのスキル対決(パス精度や守備反応など)

また、ポジション別に必要な動きを練習に取り入れることで、自分の役割を理解しやすくなります。例えばガードなら視野とパス、センターならポストプレーとリバウンドを重点的に。

子どもの成長に合わせた目標設定のコツ

目標は少し頑張れば届くレベルに設定することが大切です。

- 短期目標:今月はレイアップの成功率70%を目指す

- 中期目標:3か月後までに利き手と逆手のドリブル精度を同じにする

- 長期目標:次の遠征までにディフェンスのポジション取りを改善する

達成できたらしっかり褒め、次の目標へつなげましょう。

親の声かけひとつで変わるモチベーション

親の言葉は子どもの気持ちを大きく左右します。結果だけでなく努力や姿勢を認める言葉を意識しましょう。

- 「今日は最後まで走り切ったね」

- 「昨日よりボールの扱いが安定してたよ」

- 「仲間と声をかけ合えていて良かった」

否定よりも肯定的なフィードバックが、自信と継続力を育てます。

スケジュールと習慣のバランスを見直すことも大切

練習・遠征・学校・休養のバランスが崩れると、心身の疲れが溜まりやすくなります。

| 曜日 | 活動 | ポイント |

|---|---|---|

| 月 | チーム練習 | 週の始まりは軽めの負荷で体を慣らす |

| 水 | 自主練(ポジション別スキル) | 集中して短時間で行う |

| 金 | チーム練習 | 週末の試合に向けた戦術確認 |

| 土 | 遠征・試合 | 試合経験を積み、課題を持ち帰る |

| 日 | 休養または軽いストレッチ | 心身のリセット |

定期的にスケジュールを見直すことで、無理なく続けられるサイクルが作れます。

ポジションごとに違う!ミニバスで意識したい練習メニューと役割の理解

こちらでは、ガード・フォワード・センターそれぞれの役割を理解し、日々の練習や遠征でも成果につながるメニューを整理します。自分のポジションで求められる動きを明確にし、無理なく継続できる練習計画を作ることが上達の近道です。

ガードに必要な判断力とドリブル練習

試合の流れを作るガードはボール運びと判断の速さが命。視野の広さとハンドリングを同時に鍛えます。

- 視野ドリブル(30秒×4本):顔を上げ、壁の数字カードやコーチの合図を口頭で答えながらドリブル。判断スピードを養います。

- チェンジオブペース:ゆっくり→速く→ストップ→再加速を連続で。スピード変化でディフェンスを外す感覚を身につけます。

- 突破→キックアウト:ドライブでペイントに侵入し、コーナーへパス。ドリブルからパスへの切り替え判断を強化。

- 1対1の制限つき:ドリブルは片手のみ・ペイント侵入後は3秒以内にプレー決断など、条件を付けて決断力を鍛える。

| 狙い | 具体メニュー | チェック方法 |

|---|---|---|

| ターンオーバー減 | プレッシャー下ドリブル(守り1枚) | 1分間の奪取数を記録 |

| 前進速度 | スプリント+ドリブル40m | タイム計測・週ごと比較 |

| 判断の速さ | 合図3択反応(シュート/パス/リセット) | 反応までの秒数を短縮 |

遠征時はアップコートの環境が違っても実施できるよう、マーカー代わりにペットボトルを活用。短時間でできる2〜3種をルーティン化すると継続しやすくなります。

フォワードの強みを伸ばすための動き方

フォワードは得点力とリバウンド争い、そして走力が鍵。ボールのない場面の動きで差がつきます。

- カッティング3種:バックドア/Vカット/Lカットを合図で切り替え。受け手と出し手のタイミングを合わせる。

- 2ドリブル・プルアップ:受けて2回で止まりジャンプシュート。ストップの安定が命。

- リムラン:守→攻の切替で全力ダッシュ→レイアップ。1本ごとに心拍を整える習慣で試合終盤の失速を防ぐ。

- オフボール・スクリーン活用:スクリーンの使い方(外側/内側の読み)を決め語でコールし、意思疎通を磨く。

| 狙い | 具体メニュー | チェック方法 |

|---|---|---|

| シュート効率 | 2ドリブル→プルアップ×20本 | 成功率を記録(左右で分ける) |

| 走力・切替 | リムラン×10本(往復) | 平均タイム/フォーム維持 |

| スペーシング | 3人連携のカット&リプレイス | 重なりゼロを目標 |

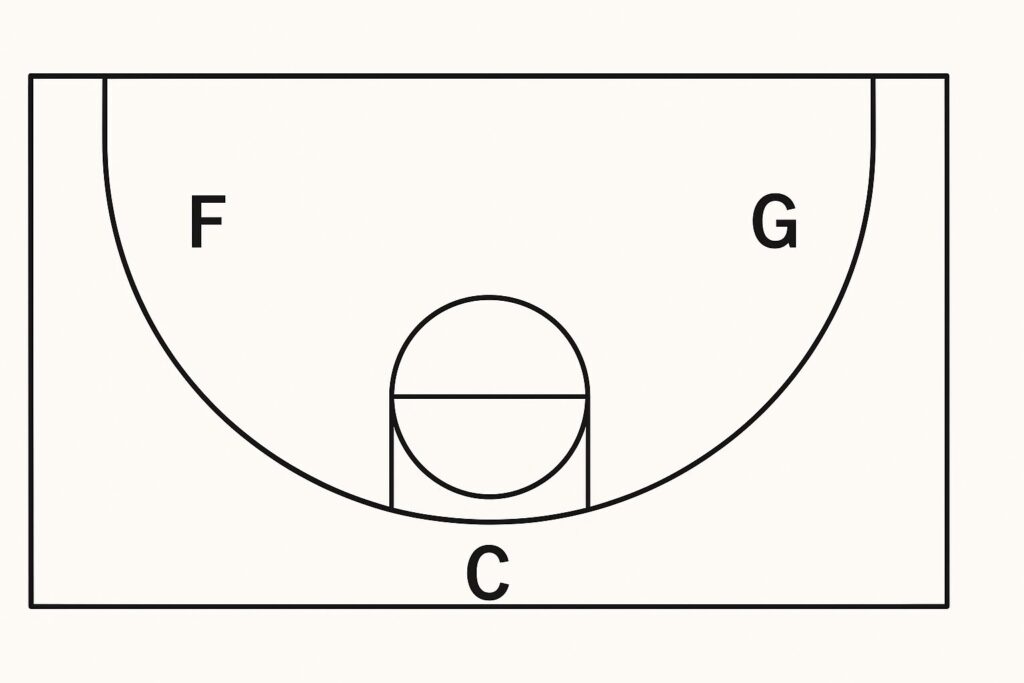

【簡易コート図(位置関係のイメージ)】

※ ボールサイドのFがカット、弱サイドFはリプレイス、Gはスペース確保

チームで継続して取り組むために、役割ごとの目標(例:今週は「速攻で先頭2回」)を1つだけ設定し、遠征でも同じ指標で振り返ると成長が見えやすくなります。

センターが求められるポジショニングと体の使い方

センターはポジショニングと身体の当て方で勝負。身長だけでなく、足の運びと接触の角度で優位を作ります。

- シール&ターゲットハンド:ディフェンスの前に体を入れてシール、ボール側の手ではっきり呼ぶ。角度を45度で作る意識。

- リバウンドの三拍子:チェック(相手を確認)→ボックスアウト→ボール追跡。口で「チェック・アウト・ボール」と唱えてリズム化。

- フットワークピボット:前足固定/後足固定の両方でピボット→ワンドリ・フック/ボードを使ったバンク。

- ハイポスト連携:ハイポに受け→ハンドオフ→ロール。近距離パスの取りこぼし防止にソフトハンズを徹底。

| 狙い | 具体メニュー | チェック方法 |

|---|---|---|

| シール成功率 | ポストアップ→3秒以内に体勢作り×10 | ターゲットに届いた割合 |

| リバウンド | ボックスアウト競争(1対1→2対2) | 確保数/セカンドチャンス減 |

| フィニッシュ | 左右フック各15本 | 成功率とリングに対する角度 |

遠征ではリングの硬さや床の反発が変わるため、試投の最初の10本は全てバンクにして感覚を合わせるとミスを減らせます。移動が長い日は股関節まわりの動的ストレッチを多めに入れて、接触時の踏ん張りを保ちましょう。

どのポジションも、短時間+毎日の継続が最大の武器です。「5分ルール」(家を出る前に5分だけボールタッチ)や、練習ノートで目標と結果を1行記録する習慣を作ると、練習と遠征の双方で安定したパフォーマンスにつながります。

初めての遠征も安心!ミニバス遠征の準備と当日の流れを押さえよう

こちらでは、ミニバスの遠征に不安を感じる初心者親子のために、持ち物・当日の動き・マナーを分かりやすく整理します。ポジションごとの小さな工夫や、遠征後も上達を継続させるコツまでまとめました。

遠征前に揃えておきたい持ち物リスト

前日までにカテゴリー別チェックリストを作ると忘れ物が激減します。子ども自身にチェックさせるのがコツです。

- ウェア類:ユニフォーム上下/ソックス2〜3枚/インナー/ウィンドブレーカー

- シューズ・ケア:バッシュ/替え靴ひも/テーピングまたはサポーター/絆創膏

- 水分・補食:大きめ水筒(予備ボトル)/スポーツドリンク/おにぎり・バナナ・ゼリーなど

- 衛生・熱中症対策:汗拭きタオル2〜3枚/冷感タオル・保冷剤(夏)/カイロ(冬)/マスク・除菌シート

- その他:ボール(チーム指示に従う)/名札・ビブス/小銭・交通系IC/ゴミ袋

| ポジション | 持っておくと安心 | 遠征で意識したいこと |

|---|---|---|

| PG(ポイントガード) | 小型ノートとペン | タイムアウトでの確認事項を書き留めて共有 |

| SG(シューティングガード) | 指先ケア用品 | 試合間にフォーム確認ルーティンを継続 |

| SF(スモールフォワード) | ミニチューブ | 股関節の可動域アップをこまめに |

| PF(パワーフォワード) | 膝サポーター | リバウンド後のファーストパスを声で合わせる |

| C(センター) | タオル多め | 接触後の汗ケアでキャッチ力を保つ |

当日の流れを親子で共有しておこう

集合から解散までの見取り図を前夜に一緒に確認すると、当日の迷いが減ります。 遠征当日の簡易フロー(子ども用メモとして印刷可)

家出発 → 集合(点呼・体温確認) → 移動(水分補給)

↓

会場到着 → 荷物設置 → 着替え → チームアップ

↓

第1試合 → クールダウン → 補食 → 待機(戦術確認)

↓

第2試合 → 片付け → 解散/帰路

| 時間 | 子ども | 保護者のサポート |

|---|---|---|

| 6:30 | 集合・点呼・乗車 | 15分前到着/荷物の最終チェック |

| 9:00 | 会場到着・アップ開始 | 荷物置き場確認・貴重品管理の声かけ |

| 10:00〜14:30 | 試合・待機 | ポジティブ応援/水分・補食タイミングの管理 |

| 15:00 | 片付け・解散 | 忘れ物チェック・ゴミ回収の協力 |

遠征の合間に継続したいミニルーティン:

- 試合前:30秒の深呼吸+チーム合言葉で気持ちを整える

- 試合間:ドリブル30回・フォームチェック3本をいつも同じ順で

- 試合後:今日のできたこと1つと次に試す1つをメモ

忘れがちな注意点と遠征でのマナーとは

初遠征でつまずきやすいポイントは会場ルールと言葉がけです。チーム全体の印象につながるため、以下を意識しましょう。

- 会場ルールの遵守:土足可否・撮影可否・観戦エリアは事前確認。コートサイドの通行は試合の邪魔にならないよう最小限に。

- 応援は前向きに:審判や相手への批判はしない。プレー指示は指導者に任せ、保護者は励まし中心。

- 時間厳守・整列:集合は10〜15分前。移動やアップの切り替え合図に素早く反応。

- 衛生と安全:汗冷え対策・水分量の管理・体調変化の報告。ゴミは各自持ち帰り。

- 写真の取り扱い:SNS投稿はチーム方針を確認。顔出し可否やユニフォーム番号の扱いに配慮。

遠征は「非日常の学び」。ポジションに応じた役割意識と、小さなルーティンを継続することで、経験が次の練習につながります。準備とマナーを整え、安心して遠征を楽しみましょう。

ミニバスの練習や遠征で成果を出すためには、自分のポジションを理解することがとても大切です。こちらでは、ポジションごとの役割を練習の中で明確にし、チーム連携を深めながら継続して力を伸ばすためのポイントをお伝えします。

チームプレーを高める鍵!ポジション理解が試合での動きにどう活きるか

ポジションを理解することは、自分の動きだけでなくチーム全体のプレーの質を向上させます。試合中の迷いやミスを減らし、仲間との呼吸を合わせやすくなるのです。特に遠征では初めて対戦するチームや環境に直面するため、ポジション理解が安心感と自信につながります。

- 自分のポジションで求められる動きや判断を知る

- 仲間の動きとの関係性を理解する

- 試合で迷わず動ける基盤を作る

練習の中でポジションごとの役割を明確にしよう

練習時にポジションごとの役割を明確にすると、選手同士の連携がスムーズになります。例えば、ポイントガードは試合の組み立て役としてボール運びと指示出しを意識し、センターはリバウンドやゴール下の得点を重視します。フォワードは攻守両面で動き回り、得点チャンスを作り出す役割があります。練習の中で役割を意識しながらプレーすると、試合での判断も早くなります。

チーム連携を深めるためのコミュニケーション練習

チームプレーを高めるには声かけとアイコンタクトが不可欠です。例えば、スクリーンに入る前に「スクリーン!」と声を出す、パスを出す前に目線で合図するなど、日々の練習から取り入れることが大切です。また、練習の一部に「声出し必須のミニゲーム」を取り入れると、自然とコミュニケーションが習慣化します。

ポジション理解がプレーの自信につながる理由

自分の役割が明確になると、試合中に「次は何をすればいいか」がはっきりします。これが迷いの減少と判断スピードの向上につながり、自信を持ってプレーできるようになります。また、仲間との連携も安定し、プレー全体がスムーズになります。遠征のようなプレッシャーのかかる場面でも、自分の動きに迷いがなくなることで、安定したパフォーマンスを発揮できます。

遠征や試合の場面で差がつく!ミニバス継続につながる声かけとサポートの工夫

ミニバスを続ける中で、遠征や試合は大きな成長のチャンスです。しかし、慣れない会場や緊張する場面では、子どもが本来の力を発揮できないこともあります。こちらでは、練習やポジション経験を活かしながら、継続意欲を高めるための声かけとサポートの方法をご紹介します。

「失敗しても大丈夫」と伝える安心感のある声かけ

特に初心者や新しいポジションに挑戦している子は、ミスを恐れてプレーが消極的になることがあります。保護者からの一言が、その緊張を和らげる鍵になります。

- 「失敗は次の練習の材料になるよ」と、成長のチャンスとして捉えさせる。

- 「思い切ってやってみよう!」と、挑戦を肯定する言葉をかける。

- 結果よりも「頑張った姿」を具体的に認める。

こうした声かけは、特に遠征など慣れない環境で安心感を与え、プレーの質を高めます。

試合後の声かけが次のやる気を引き出す

試合後は、その日の出来事を振り返る絶好のタイミングです。結果よりも、練習の成果や成長の実感を共有することが継続意欲につながります。

- 「あの場面でパスを選んだの、チームにとって良かったね」と具体的な行動を褒める。

- 「今日はドリブルが安定してたね、次はもっとスピードを出せそうだね」と、次への期待を伝える。

- 本人から「楽しかったこと」「うまくできたこと」を聞き出す。

この習慣を続けることで、試合後の時間がモチベーションの充電タイムになります。

プレッシャーではなく励ましを意識した言葉選び

「絶対にミスしないで」「勝たなきゃダメ」という言葉は、やる気よりも緊張を高めてしまうことがあります。遠征や試合で継続的に力を発揮してほしいなら、励ましの言葉を意識することが大切です。

- 「思い切ってやってごらん」「楽しむ気持ちを忘れないでね」とポジティブな表現を使う。

- 「練習でやったことを出してみよう」と、安心感を持たせる。

- 「今日は○○の役割を意識してみよう」と、ポジションごとのミッションを明確にする。

励ましの言葉は、子どもがプレッシャーを楽しさに変え、長く続けたいという気持ちを支えてくれます。

遠征や試合は、日々の練習やポジション理解を活かす大舞台です。保護者の声かけとサポートが、ミニバスを継続する力を大きく後押しします。

まとめ

ミニバスを長く続けるためには、練習習慣・ポジション理解・遠征準備・メンタルサポートの4つをバランスよく取り入れることが大切です。無理のない頻度で練習を継続し、ポジションごとの役割を理解することで試合での動きが安定します。

遠征に向けた事前準備や当日の流れを把握しておけば、安心して試合に集中できます。また、試合や遠征後の前向きな声かけは、子どものやる気と自信を育み、継続の原動力になります。親子で楽しみながら、ミニバスを通して成長を実感しましょう。