ミニバスでディフェンスがうまい子の特徴と練習法を徹底解説

「自分の子どもがミニバスの試合で活躍してほしい」「ディフェンスがもっと上手くなってほしい」多くの親御さんがそう願っているのではないでしょうか。しかし、バスケが上手い子の特徴とは何か、特にディフェンスが上手い人の共通点について、具体的に知る機会は少ないかもしれません。

この記事では、ミニバスでディフェンスがうまい子の特徴と基本を、バスケットボールを始めたばかりのお子さんや、サポートする保護者の方にも分かりやすく徹底解説します。上達の土台となるディフェンスで最も大切な基本、そして正しいディフェンスの姿と位置、さらに思わぬ失点やファウルトラブルにつながるファウルにならないためのルールまで、一つひとつ丁寧に掘り下げていきます。

さらに、ミニバスでディフェンスがうまい子になる練習法として、知っておきたいバスケのディフェンスの三原則や、チームで取り組める効果的なディフェンス練習の方法、そして家でもできる自主練習のポイントも具体的にご紹介します。

お子さんのミニバスで急に伸びる時期はいつなのか、また上手い子の親が実践するサポートのコツについても触れていきますので、ぜひ最後までご覧ください。この記事を読めば、総括としてミニバスでディフェンスがうまい子へと導くための、明確で具体的な道筋が見えてくるはずです。

- ディフェンスがうまい子の具体的な特徴がわかる

- 上達に不可欠な基本姿勢と練習法がわかる

- 子どもが伸びる時期と親のサポート方法がわかる

- ファウルを避けるための重要なルールがわかる

ミニバスでディフェンスがうまい子の特徴と基本

- バスケが上手い子の特徴とは?

- ディフェンスが上手い人の共通点

- ディフェンスで最も大切な基本

- 正しいディフェンスの姿と位置

- ファウルにならないためのルール

バスケが上手い子の特徴とは?

ミニバスのコートでひときわ輝きを放つ「うまい」と評価される子には、いくつかの明確な共通点があります。最も基盤となるのは、ドリブル、パス、シュートといった基礎スキルが非常に高いレベルで安定していることです。反復練習によって体に染みついた技術は、試合の緊張感の中でも崩れることがありません。だからこそ、プレッシャーのかかる場面でも冷静に、そして自信を持って最適なプレーを選択できるのです。

次に挙げられるのが、「バスケIQ」とも呼ばれる状況判断力の高さです。ボールを持った瞬間に、味方や相手の位置、スペースがどこにあるのかを瞬時に把握し、パス、ドライブ、シュートの中から最も成功確率の高いプレーを見つけ出す能力に長けています。これは単なる技術力だけでなく、常にコート全体を広く見て、ゲームの流れを読む力を持っている証拠です。

また、5人で行うチームスポーツであるバスケットボールにおいて、コミュニケーション能力は勝敗を分ける重要な要素です。「スクリーン行くよ!」「ナイスパス!」といった声で仲間を鼓舞し、守備では「ヘルプ行く!」「マークマンそこ!」と的確な指示を出すことで、チーム全体の連携を高め、パフォーマンスを最大限に引き上げる力を持っています。

上手い子の3大特徴

1. 安定した基礎スキル

どんな状況でも正確なプレーができる、揺るぎない技術力。

2. 高い状況判断力

コート全体を見て最適なプレーを選択できる優れたバスケIQ。

3. 優れたコミュニケーション能力

声でチームを動かし、連携をスムーズにするリーダーシップ。

そして、これら全ての能力を根底から支えているのが、練習に対するひたむきで前向きな姿勢です。指導者から言われた練習をただこなすだけでなく、自分の弱点は何かを常に考え、それを克服するために自主的に練習する習慣が身についています。この日々の小さな努力の積み重ねが、他の選手との間に大きな差を生み出す決定的な要因となるのです。

ディフェンスが上手い人の共通点

華麗なシュートや鋭いドリブルに比べ、ディフェンスは地味で目立たないプレーかもしれません。しかし、試合の勝敗を左右する上でこれほど重要な要素はなく、優れたディフェンダーにはオフェンスの名手とは異なる、特有の共通点が存在します。

第一に、空間認識能力と予測能力に裏打ちされた、ポジショニングの巧みさが挙げられます。常に相手とゴールの間に体を置き、相手の目線や体の向き、チームの戦術から次の一手を予測して先回りします。これはボールを持っている選手(ボールマン)だけでなく、ボールのない場所(オフボール)での動きも同様で、相手に有利なポジションを絶対に与えません。

第二に、相手を苛立たせるほど粘り強い、軽快なフットワークです。安易に手を出してボールを奪おうとするのではなく、細かく素早いステップで相手に密着し、自由なプレー空間を奪います。相手がどちらに進もうとしても常に体の正面で対応し、じわじわとプレッシャーをかけ続けることができるのです。

優れたディフェンスは、単なる「守備」ではありません。「相手のオフェンスを支配する」という、極めて攻撃的な意識が根底にあります。相手が最も嫌がることを執拗に続ける精神的な強さが、一流のディフェンダーの証しと言えるでしょう。

さらに、一瞬たりとも途切れることのない高い集中力と、コート全体を見渡す広い視野も不可欠です。自分のマークマンから目を離さずに、ボールの位置、味方の守備位置、他の相手選手の位置を常に把握しています。これにより、味方が抜かれた際の素早いカバーリングや、相手の不用意なパスを奪うパスカット(インターセプト)を可能にし、守備から攻撃へと転じるチャンスを創出するのです。

ディフェンスで最も大切な基本

ミニバスのディフェンスには様々な技術や戦術が存在しますが、それら全てを学ぶ前に、絶対に心に刻んでおくべき最も大切な基本原則があります。それは、「チームとして、ボールを持っている選手(ボールマン)を絶対にフリーにしない」という考え方を最優先することです。

バスケットボールのルール上、得点はボールをゴールリングに通さなければ生まれません。つまり、チームにとって最大の脅威は、いつでもシュートを撃てる状態にあるボールマンに他なりません。自分のマークマンを抑えることに固執するあまり、ボールマンへのプレッシャーが少しでも甘くなれば、それだけで簡単に得点を許してしまうのです。

ディフェンスの優先順位は、常に自分のマークマン < ボールマン です。この原則をチーム全員で共有し、ボールを持つ選手に常にプレッシャーをかける組織的な意識を持つことが勝利への第一歩です。

この大原則を徹底するためには、ディフェンス中はどんな状況であってもボールから目を離さない習慣が極めて重要になります。特に、自分のマークマンがボールを持っていない2線、3線といったオフボールのポジションにいる時、マークマンに密着することに集中しすぎてボールの所在を見失うケースが頻繁に見られます。これでは、味方がドライブで抜かれた際のカバーディフェンスも一歩遅れてしまいます。

常にボールと自分のマークマンの両方を同一の視野に入れられるポジショニングを意識し、「個人ではなく、5人全員でボールを守る」という考え方を持つことが、堅固なディフェンスを築き上げるための揺るぎない土台となります。

正しいディフェンスの姿と位置

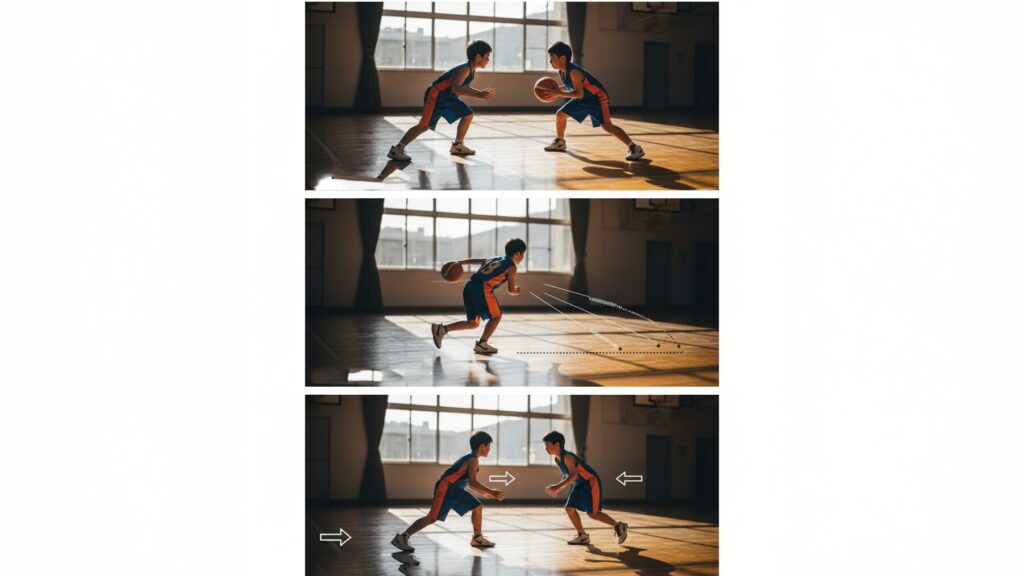

相手に強いプレッシャーをかけ、ドライブやシュートを簡単に許さない堅いディフェンスを実践するためには、「正しい姿(フォーム)」と「適切な位置(ポジショニング)」が絶対に欠かせません。ここでは、全てのディフェンス動作の基礎となるスタンスと距離感について、その理由とともに詳しく解説します。

基本姿勢(パワーポジション)

全ての動きの起点となるのは、「パワーポジション」と呼ばれる、腰を落とした安定した姿勢です。両足を肩幅よりやや広めに開き、お尻を後ろに引いてイスに座るように膝を曲げ、深く腰を落とします。このとき、背筋を伸ばして胸を張り、いつでも前後左右に爆発的に動けるよう、体重は母指球(足の親指の付け根)あたりにかけるのが理想です。

この姿勢を維持することで、重心が安定し、相手のフェイントや急な方向転換にも素早く、そして力強く反応することが可能になります。

適切な距離感(ワンアームディスタンス)

相手オフェンスとの距離感は、ディフェンスの成否を分ける極めて重要な要素です。基本となる距離は「ワンアームディスタンス」と呼ばれ、これは腕を伸ばせば相手の体に触れることができる約1腕分の距離を指します。この距離感を保つことで、相手がシュートを撃てば素早くチェック(妨害)でき、ドライブを仕掛けてきても一歩で対応することが可能になるのです。

バスケを始めたばかりの子どもにありがちなのが、腰が高い「棒立ち」の状態や、相手との距離が遠すぎてプレッシャーが全くかかっていない状態です。常に「低い姿勢」と「ワンアーム」の2点を意識するだけで、ディフェンスの質は劇的に向上します。

良い姿勢と悪い姿勢の比較

具体的にどのような姿勢を意識すればよいのか、その理由と合わせて以下の表で詳しく確認してみましょう。良い見本と悪い見本を理解することで、練習の質が高まります。

| ポイント | 良い姿勢(OK) | 悪い姿勢(NG) |

|---|---|---|

| 腰の位置 | 低く落とし、イスに座るようなイメージ。 (重心が安定し、力強い一歩が出せる) | 腰が高く、膝が伸びている(棒立ち)。 (反応が遅れ、当たり負けしやすい) |

| 上体 | 胸を張り、背筋を伸ばす。 (視野が広がり、バランスが保ちやすい) | 猫背になっている、前かがみすぎる。 (視野が狭くなり、バランスを崩しやすい) |

| 足幅 | 肩幅よりやや広く、安定している。 (左右の動きに素早く対応できる) | 狭すぎる、または広すぎて動きにくい。 (一歩が遅れたり、足がもつれたりする) |

| 視線 | 顔を上げて相手の胸あたりを見る。 (ボールと体全体の動きを把握できる) | ボールや相手の足元だけを見ている。 (フェイントに騙されやすくなる) |

ファウルにならないためのルール

一生懸命ディフェンスをしても、ファウルを取られて相手にフリースローを与えてしまっては、チームにとって大きなマイナスです。特にミニバスでは、選手の安全を守る観点から身体接触に対する判定が厳格に行われる傾向があります。ここでは、ディフェンスで陥りがちな代表的なファウルとその対策を、日本バスケットボール協会(JBA)のミニバスケットボール競技規則も参考にしながら解説します。

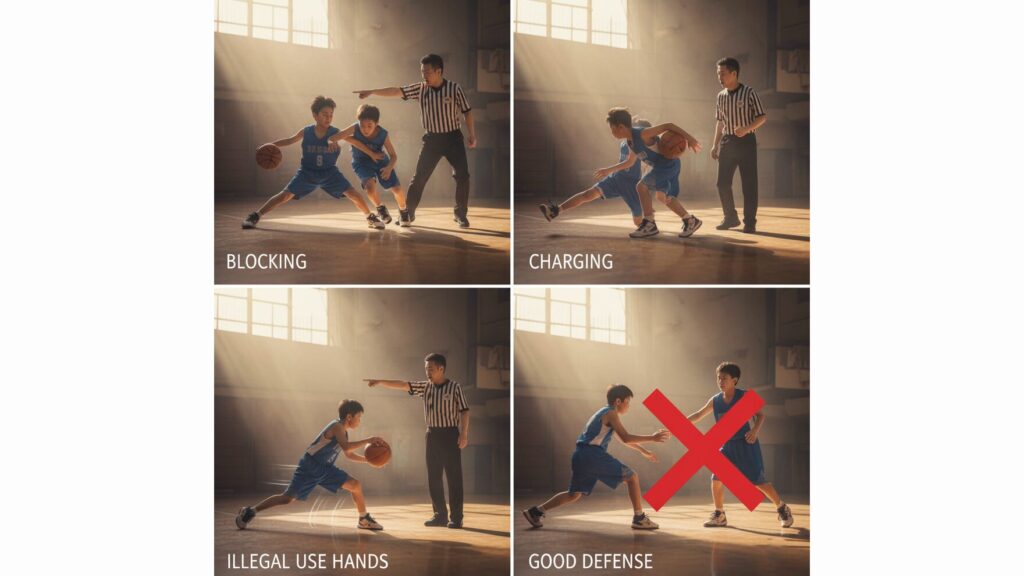

ブロッキングとチャージング

ブロッキングは、ディフェンスプレイヤーが相手の進路を不当に塞ぐことで発生するファウルです。重要なのは、ディフェンスが「先に」「正当な位置」を確保していたかどうかです。相手が動き出す前に進路に回り込み、両足を床につけて静止していれば、相手がぶつかってきてもオフェンス側のファウル(チャージング)になります。しかし、相手の動きに合わせて横から体をぶつけたり、遅れて進路に割り込んだりするとブロッキングと判定されます。

イリーガル・ユース・オブ・ハンズ(不当な手の使い方)

文字通り、手を使った不正なプレーによるファウルです。ボールを持つ相手選手を掴んだり、押したり、叩いたりする行為がこれに該当します。特に、ドリブルしている相手のボールを奪おうとして、ボールではなく腕や手を叩いてしまうケースは非常に多いので、細心の注意が必要です。

ファウルを避けるための絶対的なコツ

ディフェンスファウルの根本的な原因のほとんどは、相手のスピードに足の動きが追いつかず、焦って手で止めようとしてしまうことです。ファウルをしないクリーンで堅いディフェンスを身につけるためには、以下の2点を徹底することが最も重要です。

- 常に足を動かし続ける: 相手より先に動き、粘り強いフットワークでコースを防ぐ。

- 体全体で守る: 手先でボールを追うのではなく、自分の体で壁を作り、相手の進路を塞ぐ意識を持つ。

優れたディフェンダーは、「手」ではなく「足」で守ります。相手のスピードに足で対応し、体を張ってコースに入ることができれば、不必要なファウルは劇的に減少します。審判の判定に一喜一憂するのではなく、なぜ今ファウルになったのかを冷静に分析する習慣をつけることが、真の上達への近道です。

ミニバスでディフェンスがうまい子になる練習法

- バスケのディフェンスの三原則

- 効果的なディフェンス練習の方法

- 家でもできる自主練習のポイント

- ミニバスで急に伸びる時期はいつ?

- 上手い子の親が実践するサポート

バスケのディフェンスの三原則

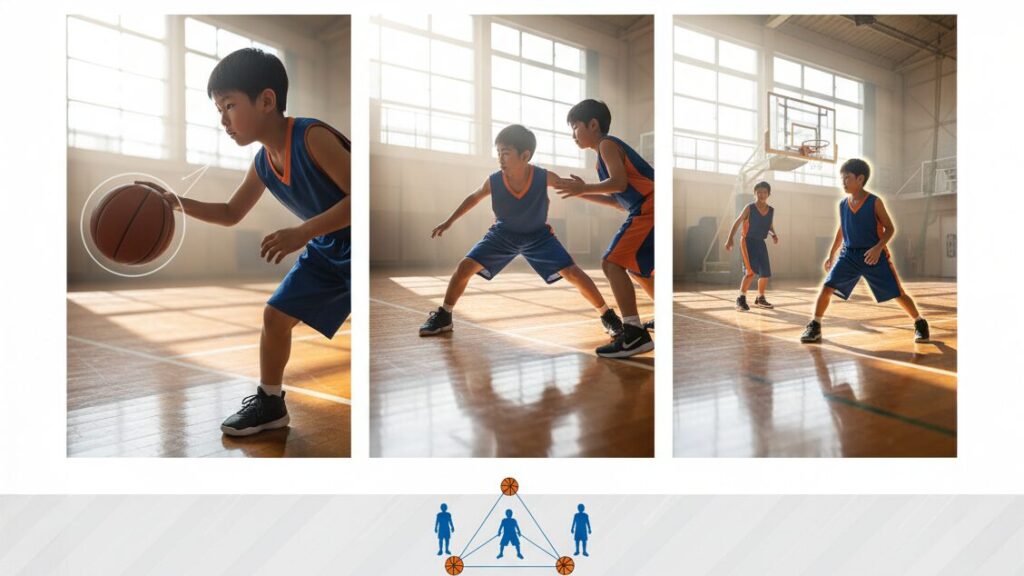

個々の技術を磨くと同時に、優れたディフェンダーになるためには常に意識しておくべき「三原則」が存在します。これは個人の状況判断能力を高めるだけでなく、5人全員で連動して守るチームディフェンスの基礎となる考え方です。プレー中は常にこの3つの要素を意識下に置きましょう。

原則1:ボール

全てのプレーの起点であるボールの位置を、常に視界の中に捉えておくことが絶対条件です。ボールがどこにあるのかを見失った瞬間に、適切なポジショニングも、味方を助けるカバーリングも全て不可能になってしまいます。

原則2:マークマン

自分が責任を持って守るべき相手選手(マークマン)です。マークマンがボールをもらおうとしているのか、スペースに走り込もうとしているのか、その意図を読み取り、自由にプレーさせないように常にプレッシャーをかけ続けます。

原則3:ゴール

チーム全員で守るべき最終目的地であるゴールです。ディフェンスの究極の目的は、このゴールにボールを入れさせないことです。常にゴールとの位置関係を把握し、相手をゴールから遠ざけるように、リングへ向かう道を塞ぐ動きが求められます。

これら3つの要素、「ボール」「マークマン」「ゴール」を常に同一の視野に入れられる位置に立つことを意識し、自分の体で三角形を作るイメージを持つことが重要です。これを「トライアングル(三角形)を保つ」と言います。ボールマンばかり、あるいはマークマンばかりを見てしまう「一点集中」を防ぎ、常に首を振って周りの状況を確認する癖をつけることが、状況判断力を飛躍的に高める鍵となります。

特に自分が守る相手がボールを持っていない場合、ボールとマークマンを結ぶパスコース上にポジションを取り(ディナイディフェンス)、簡単にパスをキャッチさせないようにすることが、相手のオフェンスのリズムを崩す上で非常に効果的です。

効果的なディフェンス練習の方法

ディフェンス力は、才能だけで決まるものではありません。日々の練習で正しい意識を持ち、繰り返し反復することで誰でも確実に向上させることができます。ここでは、チーム練習や個人練習でぜひ取り入れてほしい、効果的な練習方法を具体的にご紹介します。

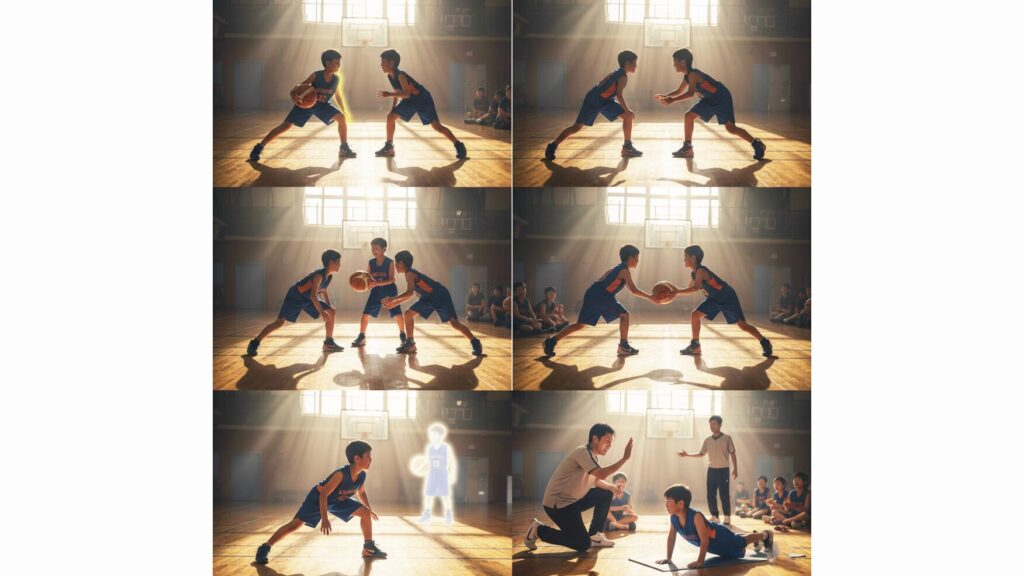

1対1(ワンオンワン)

ディフェンスの総合力を高める上で最も基本的かつ重要な練習です。ペイントエリア内など、制限された区域でオフェンスとディフェンスが対決します。オフェンスの多彩なフェイントやスピードの変化に対して、粘り強いフットワークで最後までついていく実践的な能力が養われます。「絶対に抜かれない」「楽な体勢でシュートを打たせない」という強い気持ちを持って取り組みましょう。オフェンス側に「ドリブルは3回まで」といった制限を設けると、よりプレッシャーのかかる状況を再現できます。

クローズアウトドリル

離れた位置からパスを受けたオフェンスに対し、ディフェンスが一気に距離を詰める動きを反復する練習です。遠い位置から全力で走り込み(スプリント)、シュートを打たれる前に適切なディフェンスポジション(ワンアームディスタンス)に到達します。このとき、勢い余ってオフェンスに抜き去られないよう、最後は小刻みなステップ(ハーキーステップ)で確実にスピードを殺し、ストップする技術が重要です。

ミラー(鏡)ドリル

2人1組で向かい合い、一人がリーダー(オフェンス役)、もう一人がフォロワー(ディフェンス役)になります。リーダーは前後左右に不規則に動き、フォロワーは鏡に映った自分のように、その動きを完璧に真似してついていきます。この練習は、相手の動きに瞬時に反応する俊敏性と、正しい姿勢を保ったままサイドステップを続ける持久力を効果的に強化します。

どのような練習であっても、ただ漠然とこなすだけでは効果は半減してしまいます。「相手の利き手を塞ぐ」「一歩でも早く距離を詰める」といった、毎回具体的で明確な目標を設定して取り組むことが、質の高い練習となり、上達への最短ルートを築きます。常に試合本番の1プレーをイメージしましょう。

家でもできる自主練習のポイント

ディフェンスの根幹をなすフットワークや身体能力は、体育館のような広いスペースがなくても、自宅での自主練習で十分に鍛え上げることが可能です。ボールを使わないメニューも多いため、天候に左右されず、毎日の習慣として取り入れやすいのが利点です。

フットワーク練習メニュー(例)

- サイドステップ: ディフェンスの低い姿勢を保ったまま、左右にカニ歩きします。姿勢が高くなったり、足がそろったりしないように注意しましょう。(目安:2mを10往復×2セット)

- クロスステップ: ドライブで抜かれた相手を追いかける際に使うステップです。横向きに進みながら、足を素早く交差させて動きます。(目安:2mを10往復×2セット)

- その場ステップ: ディフェンスの基本姿勢のまま、その場でできるだけ速く、細かく足踏みをします。いつでも動き出せる準備を体に覚えさせます。(目安:20秒間全力×3セット)

体幹トレーニング

相手との接触プレーで当たり負けしない、ブレない体を作るために体幹トレーニングは極めて効果的です。特別な器具は不要で、自分の体重を利用して行えます。

プランク(うつ伏せで肘とつま先で体を支える)、サイドプランク(横向きで片肘と足で体を支える)、バードドッグ(四つん這いから対角線の手足を伸ばす)などを、それぞれ正しいフォームを意識しながら30秒ずつ行うだけでも、体の軸が安定し、プレー中のバランス感覚が向上します。

例えば、リビングのフローリングの線を踏まないようにサイドステップを繰り返すだけでも、質の高い練習になります。最も重要なのは、豪華なメニューをたまに行うことではなく、簡単なことでも毎日5分、10分と継続することです。この地道な積み重ねが、コート上での揺るぎない自信とパフォーマンスに直結します。

これらの自主練習は、すぐに目に見える効果が出るわけではありませんが、継続することで確実にディフェンスの土台となる身体能力が向上します。テレビのコマーシャルの間や、お風呂に入る前の時間などを活用し、生活の中にトレーニングを組み込んで習慣化することを目指しましょう。

ミニバスで急に伸びる時期はいつ?

「毎日練習しているのに、うちの子はなかなか上手くならない…」と、保護者の方が焦りを感じてしまうこともあるかもしれません。しかし、子どもの成長曲線は一人ひとり異なり、上達のペースも様々です。一般的に、ミニバス年代の子どもが急激に成長する「伸びる時期」には、いくつかの特徴的なタイミングがあると言われています。

一つの大きな目安となるのが、小学校高学年(4年生〜6年生)の時期です。この年代は、身長や筋力といった身体的な成長が著しいだけでなく、バスケットボールの複雑なルールやチーム戦術への理解力も格段に深まっていきます。特に、スポーツ庁の資料でもその重要性が示されている通り、神経系が最も発達する「ゴールデンエイジ」(概ね9歳〜12歳頃)に、多様な動きを経験することが極めて重要です。この時期に習得した体の使い方は、将来にわたって大きな財産となります。(参照:スポーツ庁「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」)

また、こうした身体的な発達とは別に、精神的な変化や強い動機付けが、急成長の引き金となるケースも非常に多く見られます。

成長のきっかけとなる精神的変化の例

- 大事な試合で自分のミスで負けて、本気で悔しい思いをした

- 憧れの選手のプレーを見て「あんな風になりたい」と強く思った

- コーチや仲間から自分のプレーを認められ、自信がついた

- 自分で設定した課題(例:フリースローを連続で決める)をクリアできた

このように、何かをきっかけに本人の「上手くなりたい」という内発的な意欲に火がついたとき、それまで蓄積されてきた練習の成果が一気に開花し、飛躍的な成長を遂げることがあります。周囲の大人ができる最も重要なことは、子どもの成長ペースを信じ、他人と比べることなく、その子自身の昨日からの小さな進歩や努力の過程を見つけて認め、褒めてあげることです。その肯定的なフィードバックが、次の一歩を踏み出すための何よりのエネルギーとなるのです。

上手い子の親が実践するサポート

子どものバスケットボールスキルの向上には、本人の努力や指導者の教えはもちろんですが、最も身近な存在である保護者のサポートが非常に重要な役割を果たします。上手い子の親は、決してバスケ経験が豊富なわけではありません。むしろ、子どもが主体的に成長できるような、賢明な関わり方を実践しています。

結果ではなく「過程」を認めるポジティブな声掛け

最も大切なのは、試合の勝ち負けやシュートが入ったかどうかといった結果ではなく、そこに至るまでの努力の過程を具体的に認めてあげることです。試合に負けて落ち込んでいる時に、「あのディフェンス、最後までよく食らいついてたね」「最後まで諦めずに走る姿がかっこよかったよ」と、親が見ていたポジティブな事実を伝えることを心がけています。これにより、子どもは失敗を恐れずに挑戦する勇気を持ち、自己肯定感を育むことができます。

「教える」のではなく「考えさせる」自主性の尊重

熱心なあまり、練習や試合後に親が一方的にアドバイスやダメ出しをしてしまうのは逆効果です。「ああしろ、こうしろ」と指示するのではなく、「今日の試合で、自分なりに一番上手くいったことは何?」「次はどうすればもっと良くなると思う?」と質問を投げかけることが重要です。子ども自身にプレーを振り返らせ、自分で課題を見つけ、解決策を考える機会を大切にしています。このプロセスが、主体的に行動できる選手を育てるのです。

親が子ども以上に熱くなり、「バスケットボールが親のためにやらされるもの」になってしまうと、子どもの楽しむ気持ちやモチベーションは急速に失われてしまいます。親の役割は監督やコーチではなく、あくまで一番のサポーターであるというスタンスを忘れないようにしましょう。

最高のパフォーマンスを引き出す生活面・健康面のサポート

良いプレーを継続するためには、十分な栄養と休養が科学的にも不可欠です。練習の強度に合わせて栄養バランスの取れた食事を用意したり、練習後には疲労回復を促す補食(おにぎりやバナナなど)を準備したりすることも立派なサポートです。また、十分な睡眠時間を確保できるよう生活リズムを整え、怪我の予防のためにストレッチの重要性を教えるなど、子どもがバスケットボールに100%集中できる環境作りが、パフォーマンス向上に直結します。

たとえ専門的な技術指導ができなくても、こうした日々の地道なサポートを通じて、子どもは「自分は応援されている」という安心感を得て、安心してプレーに打ち込むことができるのです。

まとめ:ミニバスでディフェンスがうまい子へ

この記事では、ミニバスでディフェンスがうまい子になるための特徴、基本、練習法、そして保護者によるサポートの在り方について、多角的に詳しく解説しました。最後に、本記事の重要なポイントをリスト形式で振り返ります。

- うまい子は安定した基礎スキルと高い状況判断力を持っている

- 優れたディフェンダーは的確なポジショニングと粘り強いフットワークが共通点

- ディフェンスの最優先事項はチーム全員でボールマンを止めること

- 常にボールから目を離さず、組織で守るという意識が何より重要

- 全ての動きの土台は腰を落としたパワーポジションという基本姿勢

- 相手との距離は腕一本分のワンアームディスタンスを常に保つ

- ファウルの多くは足が動かず手で止めようとすることから発生する

- ボール、マークマン、ゴールの三原則を常に視野に入れることを意識する

- 1対1やクローズアウトドリルは実践的なディフェンス力を高める効果的な練習

- 家でできるフットワークや体幹トレーニングの継続が土台を強くする

- 小学校高学年のゴールデンエイジは技術を飛躍的に習得できる大切な時期

- 悔しさや憧れといった精神的な変化が急成長のきっかけになることもある

- 親は結果でなく努力の過程を具体的に褒めることが子どもの自信に繋がる

- 過度な干渉や指示は避け、子どもが自分で考える機会を尊重する

- 栄養や休養といった生活面でのサポートも最高のパフォーマンスを引き出す

ディフェンスは、決して派手なプレーではありませんが、チームの勝利に直接貢献できる、非常に奥深くやりがいのあるポジションです。この記事で紹介した数々のポイントを参考に、ぜひお子さんの挑戦を温かく、そして力強く応援してあげてください。

人気ブログランキング(クリック応援よろしくお願いいたします。)

ミニバスケットボールランキング