ドリブルが苦手でも大丈夫!ミニバス練習で上達した子どもの経験談と効果的な練習法

ミニバスで上達するには、才能よりも日々の練習の積み重ねがカギとなります。特にドリブルは試合での活躍を左右する重要なスキル。この記事では、基礎練習の大切さから、実際に効果のあったドリブル練習法、さらに保護者や子どものリアルな経験談までを交えて解説します。

伸び悩みを感じたときの見直しポイントや、モチベーションを保つ工夫もご紹介。今日から取り入れられる具体的な方法で、着実なレベルアップを目指しましょう。

ミニバスで上達するために欠かせない!基礎練習の大切さと日々の積み重ね方

こちらでは、ミニバスの上達法を「基礎の徹底」と「毎日の継続」という観点から整理します。ドリブル練習をはじめ、フォームづくりやフットワークの反復は、試合中の安定感と自信につながります。小さな成功体験を積み重ねることで、練習の質も高まり、結果として上達のスピードが上がります。

なぜ基礎練習が上達の近道になるのか

基礎はプレーの土台です。土台が整うと、判断に割ける余白が増え、プレー全体の精度が上がります。

- 動作の自動化:ドリブルやパス、シュートのフォームが反復により無意識化され、試合でブレにくくなる。

- 再現性の向上:疲労時でもフォームが崩れにくく、終盤のミスが減る。

- 視野の確保:ボール操作に余裕が生まれ、味方・スペース・ゴールを同時に見やすくなる。

特にドリブル練習は、ボール保護と前進の両面を支える基礎。低い姿勢と指先のコントロールを意識すると、1対1でもボールを失いにくくなります。

毎日コツコツ続けるための練習スケジュール

短時間でもよいので「毎日触れる」ことがコツです。自宅・公園で実施できる、15〜25分の一週間メニュー例を図解(表)で示します。

| 曜日 | 内容 | 目的 | 所要 | チェック |

|---|---|---|---|---|

| 月 | 低い姿勢の往復ドリブル/フロントチェンジ | 重心安定・視野確保 | 15分 | □ |

| 火 | ウォールパス(片手・両手)/バウンド切替 | 直進性・キャッチ精度 | 15分 | □ |

| 水 | フォームシュート(BEEF)/1歩目スタート | 射線安定・初速強化 | 20分 | □ |

| 木 | 2ボールドリブル(交互→同時)/レッグスルー基礎 | 左右分離・指先感覚 | 20分 | □ |

| 金 | コーン3本ジグザグ→ジャンプストップ→ピボット | 減速・方向転換の質 | 20分 | □ |

| 土 | レイアップ(左右)/バックボード一点狙い | ステップ定着・再現性 | 25分 | □ |

| 日 | ミニゲーム(1対1)/ボール保護+視野トレ | 実戦感覚・判断速度 | 20分 | □ |

- 短く毎日:ゼロにしない。5分でも触れれば積み上がる。

- 固定+変化:平日は固定、週末は「お楽しみ要素」で飽きを防ぐ。

- 見える化:チェック欄で達成感を可視化すると継続率が上がる。

正しいフォームを身につけるために意識したいこと

基礎は「正しい形」で反復してこそ定着します。崩れた形のままでは、崩れを固定してしまいます。

- ドリブル:肘はやや曲げ、指先で押す。腰より少し低い位置で弾き、目線は前。体は「前傾しすぎず、低く」。

- パス:足は肩幅、親指を相手へ向けて押し出す。受け手はミットを作り、音が鳴るように吸収。

- シュート(BEEF):Balance→Elbow→Eyes→Follow-through。つま先・膝・リングを一直線に。

- フットワーク:ジャンプストップ後は軸足死守。ピボットは低く、つま先だけで回らない。

スマホで正面・横から撮影し、膝の向きや肘の通り道を確認すると、短期間での修正がしやすくなります。

飽きずに基礎を反復する工夫とアイデア

反復を続ける鍵は「ゲーム性」と「小目標」です。ドリブル練習・上達法として次を取り入れると、集中が保ちやすくなります。

- タイムアタック:30秒でフロントチェンジ何回?ベスト更新を狙う。

- 難度の段階化:低速→中速→高速の三段階ドリブル(各20秒)。

- 2ボール活用:交互→同時→交互高速(各15秒)でリズムと左右分離を鍛える。

- 視野タスク:ドリブル中に壁の文字を読む・家族が出す数を答えるなど、目線を上げる仕掛け。

- ごほうびメニュー:皆勤で週末に「好きな練習10分」を設定。

基礎が定着したあとに意識したい次のステップ

基礎が身についたら、実戦を意識した基礎応用に移行します。

- 制限付き1対1:ドリブル回数制限・片手のみなど、条件付きで判断力を鍛える。

- 視野トレーニング:ドリブル中に味方・敵・ゴールの位置を同時に確認して声に出す。

- 多様なパス:状況に応じてチェスト・バウンド・ワンハンドを使い分ける。

- フィニッシュバリエーション:左右レイアップ、逆手、パワー、フローターなどを習得。

- 試合振り返り:ミスの原因をスキル・位置取り・視野に分類し、基礎練習にフィードバック。

最終的には、常に基礎に立ち返る姿勢が上達を支えます。日々の積み重ねが試合での自信と成果につながります。

ミニバスでドリブルが上手くなる!効果的な練習方法とそのポイント

こちらでは、ミニバス初心者の方がドリブルを上達させるための具体的な練習方法と実際の経験談を交えて紹介します。基本から実戦まで、楽しく取り組める工夫をしっかりお伝えします。

ボールに慣れるための基本ドリルから始めよう

まずはドリブルの基本、ボールに触れることに慣れるドリルです。慣れ親しむことで自信と感覚が養われます。

- その場ドリブル:片手ずつ交互にゆっくりドリブル。ボールの高さや弾み具合を体で感じましょう。

- 左右入れ替えドリブル:右手→左手とリズムよく切り替える練習。慣れるまでは焦らず丁寧に。

- 膝低めドリブル:膝の少し上くらいの高さでボールを抑えてドリブル。腰を落とすことで安定感アップ。

動きながらのドリブルにチャレンジする方法

次は移動しながらボールをコントロールする練習です。動きとボール操作を同時に身に付けることで、応用力が高まります。

- L字ドリブル:まっすぐドリブル→角を曲がって続ける。方向転換の練習にもぴったり。

- ジグザグドリブル:カラーコーンやペットボトルを並べ、ジグザグにドリブルしてみましょう。

- スピード変化ドリル:ゆっくり→速く→急に止まるなど、リズムに変化を付けて操作力を鍛えます。

実戦を想定したドリブル練習の工夫

いよいよ実戦を意識した練習へ。試合のような状況をシミュレーションして、判断力や応用力も伸ばしていきましょう。

| 練習内容 | 工夫のポイント |

|---|---|

| ディフェンダー役と対抗 | ミニミニゲームで相手をかわす動きを体験。 |

| ターン&ドライブ | 方向転換してからスピードを上げてシュートコースを作る動きを練習。 |

| 実戦タイム制ドリブル | 制限時間内に移動しながらドリブルし、指定ポイントに着くなど、プレッシャーに慣れる。 |

経験談でわかる、練習を続けるコツ

練習を続けるうえでの工夫は上達に欠かせません。次は実際に体験した方の声をもとに、そのコツをまとめました。

- 「毎日5分だけでも手で触れることを意識したら、いつの間にかボールが手に馴染んできました」—初心者母Aさんの声。

- 「お友だちと一緒にジグザグドリブル競争をして、楽しく続けられました」—小学生B君の経験談。

- 「ゲーム感覚で“お手つきしたら負け”をつくったら、練習が進んで苦にならなくなった」—先輩ミニバスプレーヤーCさんからのアドバイス。

基礎から実戦シーンまで段階を踏みつつ、工夫を加えて楽しむことで、ミニバスのドリブルは確実に上達します。特に実際の声を参考にしながら、自分に合った練習スタイルを見つけていきましょう。

本当に効果があった!上達した子どもの練習内容と保護者の体験談

こちらでは、ミニバスで実際に上達につながった練習メニューと、その裏側にある保護者の関わり方を、具体例とともにまとめます。ドリブル練習を中心に、家庭・チームの両面からの取り組みを整理し、明日から実践できる形に落とし込みました。

「毎日の積み重ねが力に」家庭での練習習慣とは

家庭での鍵は、短時間×高頻度。集中が続く10〜15分を1〜2セット、毎日のルーティンに入れるだけで、ボールタッチ数が増え、ドリブルの安定感が早く育ちます。ポイントは「やるメニューが決まっていること」と「終わり時刻が明確なこと」。

- ウォームアップ(2分):足首・手首の可動域を広げる→左右交互の指先タップでボール感覚を起こす。

- コア・ドリル(8分):低い姿勢の片手連続ドリブル→ハンドチェンジ→レッグスルー→ビハインド。各30秒〜1分。

- 仕上げ(2〜5分):ミスを数えず成功回数だけカウントする「成功貯金法」。終わったらノートに○の数を書くだけ。

| 曜日 | メニュー | 狙い | 目安時間 |

|---|---|---|---|

| 月 | 片手低ドリブル(右/左)+足踏み | 姿勢と視線の安定 | 15分 |

| 火 | イン&アウト→クロスオーバー | 重心移動とリズム | 12分 |

| 水 | レッグスルー連続→左右3回ずつ | 股関節の可動と手足の同調 | 15分 |

| 木 | ビハインド→クロス→前進2歩 | 後方タッチ感覚の定着 | 12分 |

| 金 | 視線固定ドリブル(テレビや壁の印を見続ける) | 顔上げ&周辺視野 | 10分 |

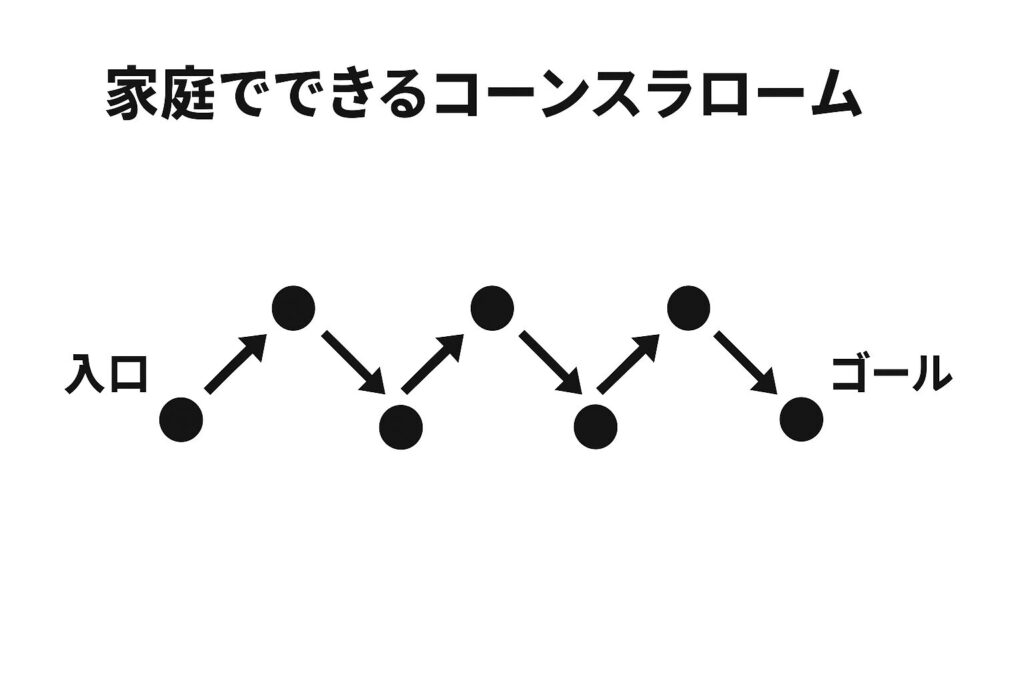

| 土 | コーンスラローム(家の物で可) | 実戦的な方向転換 | 15分 |

| 日 | 自由メニュー+成功貯金の見直し | 楽しさの回復と振り返り | 10分 |

家庭でできるコーンスラローム(ドリブル練習の簡易図)

※コーンはペットボトルで代用可。右手→左手→レッグ→クロスの順で通過。

経験談:タイマーと「終わりを決める」だけで続いた例

学年が上がるほど宿題との両立が難しくなりましたが、「19:30から10分だけ」と時間を固定し、キッチンタイマーを使うと自分から準備するように。短い分、集中して取り組めるため、ドリブルの弾む音が揃ってきたのを2週間で実感しました。

保護者目線で語る「うまくいった声かけ」とは?

声かけは「評価」ではなく観察の共有に近い言い方が効果的です。結果ではなくプロセスを認めると、子どもは自分で工夫し始めます。

- 事実+変化:「昨日よりボールが手に吸い付いてたね」→努力の積み重ねを可視化。

- 選択肢提示:「次はレッグかクロス、どっちから試す?」→主体性を引き出す。

- 時間で褒める:「10分やり切ったね」→成果が見えにくい日も達成感を担保。

- 失敗の再定義:「ミスは発見。どこで弾んだ?」→原因探しが前向きになる。

また、練習後に30秒だけ振り返る「ミニ面談」もおすすめです。

- 今日のできたことは?(1つでOK)

- 明日の実験は?(同じか、少し難しいこと)

- 保護者からの観察メモ(短文)

この3点をノートに記録し、週末に成功貯金(○の数)を見返すと、モチベーションが自然に上がります。

チームでの工夫と成功体験の共有が力になる

チーム練習では、ドリブル練習を「役割」と「成功の共有」に分けて設計すると、初心者でも参加しやすくなります。

- 役割の明確化:列の先頭はテンポ担当、二番目は掛け声担当、三番目はミスカウント係。役割があると集中が続き、全員が貢献できます。

- 成功の共有ボード:練習ごとに「今日の発見」カードを1枚貼る。例:「クロスの前の小さな踏み込みで抜けた!」

- 強度の段階化:同じコースでも、歩き→ジョグ→ゲームスピードの3段階で回す。初心者が置いていかれにくい設計です。

最後に、実戦に近い「制限付き1対1」を短く入れると、練習の意味がつながります。例:右手のみドリブルで3回まで、ペイント侵入で終了。制限があるほど判断がシンプルになり、成功体験が増えます。

経験談:成功体験の「見える化」で試合が楽しくなった

練習のたびに「今日の発見」をA4に貼り出したところ、子ども同士で「それ家でもやる!」と真似の連鎖が起こりました。試合では、クロス前の小さなストップが決まり、初得点。帰宅後にカードを見て、また練習したい気持ちが自然と湧いていました。

まとめ:ミニバスの上達は、長時間ではなく「考えて触る回数」を増やすこと。家庭では10〜15分のドリブル練習を仕組み化し、保護者は観察を言葉にして成功を貯金。チームでは役割と段階化で全員が主役になれる場を作る――この循環が、経験談で最も「効いた」共通項でした。

ミニバスの初心者や保護者が、練習での上達に悩んだとき、「どう変えればよいか?」と不安になりますよね。こちらでは、ドリブル上達を中心に、練習メニューや声かけの工夫を具体的にお伝えします。

子どもが伸び悩んだときこそ見直したい!練習メニューと声かけの工夫

同じ練習を毎日続けても、成果が見えにくくなることもあります。練習内容や関わり方を少し見直すことで、変化の芽が生まれます。

- 基本のドリブル技術を整理して練習に組み込む

- 声かけでモチベーションと集中力を引き出す

- 目標や練習の意味を明確にして、前向きなサイクルをつくる

同じ練習の繰り返しが逆効果になることも

ただ反復するだけでは伸び悩む原因になることがあります。例えば、壁ドリブルやその場でのレッグスルーなど、定番の練習でも、姿勢や意識の違いで効果が大きく変わります。特に、顔を下に向けたままでは実戦で使えない姿勢が身についてしまう恐れもあります。

「できた!」を引き出す声かけのポイント

声かけは子どもの気づきを促す力があります。例えば、「その姿勢いいね!」や「視野が広くなってるよ」という言葉は自信と実感につながります。また、失敗に対しては「いいチャレンジだったよ」と声をかけ、ミスを前向きに受け止めることが大切です。

停滞期を前向きに乗り越えるアプローチ

停滞期では、意識の持ち方や視野の広げ方を変えてみるのが効果的です。顔を上げて周りを見ながらドリブルする練習や、どこかに意識を向けながらドリブルを行う「並行作業」が有効です。さらに、接触を想定した1on1練習や実戦サイクルに組み込むことで、実戦で使えるスキルに磨きがかかります。

練習がもっと楽しくなる!ミニバスでモチベーションを保つ工夫とは

こちらでは、ミニバスの練習を「やらされている」から「続けたい、上手になりたい」と感じられるような工夫を、実際の経験談を交えながらご紹介します。

目標設定のしかたでやる気は変わる

ただ「上手になりたい」では、漠然としていて続かないこともあります。経験者も語るように、小さな目標を立ててコツコツ進めることが続ける意欲につながります。

- 例えば「1週間でドリブルを10回切り替えられるようになりたい」「次の試合でワンハンドシュートを1本決めたい」など、具体的で達成できそうな目標を立てる。

- 目標をノートやホワイトボードに書いて日々確認する。見える化することで達成感が増しやすい。

こうした工夫をすることで、経験者の中には「気づけば毎日続けるのが楽しくなっていた」と話す人もいます。

ゲーム感覚を取り入れた練習で楽しく上達

ドリブル練習も、退屈さを感じると続きません。でも、ゲームやチャレンジ形式にすると自然と身体が動きます。

- 「何秒でコーンを8つ回れるか?」など、タイムを測って競い合う。

- 友達と「ドリブルだけでスペースの向こうへ移動するリレー」をして、楽しみながら技術を磨く。

- 音楽に合わせてリズムドリブルをするなど、アレンジを加えて遊び感覚で練習。

実際に「友だちとリレーで競ったら、自分でも気づかずにドリブルがスピードアップしてた」という体験談もよく聞きます。

仲間と励まし合える環境づくりのポイント

練習がつらいと感じる時でも、周りの仲間やコーチが励ましてくれることで心が前を向くことがあります。

- 「今日の練習で○○がうまくできたよ」とお互いのいいところを見つけて伝え合う。

- 練習終わりに「今日の○○ができたところを褒め合う時間」を設ける。

- 保護者やコーチが「今日はここまで頑張れたね」と声をかけることで、本人のモチベーションが上がる。

実際に、小さな声かけを通して「もっと練習頑張ろう」と気持ちが前向きになったという声も多数あります。

ミニバスの上達は、技術だけでなく、練習との向き合い方や周りとの関係性も大きな要素です。目標を見える形にし、ゲーム感覚で楽しみながら取り組み、仲間と支え合うことで、自然と練習も続いて上達も実感できるようになります。ぜひ、今回のコツを親子で試してみてください。

まとめ

ミニバスの上達には、華やかな技術よりも基礎の積み重ねが欠かせません。特にドリブルは、地道な練習と正しいフォームの意識が成果につながります。家庭やチームでの工夫、保護者の声かけは、子どものやる気や自信を大きく左右します。

伸び悩みを感じたときは練習メニューや環境を見直し、楽しさを保ちながら続けられる工夫を取り入れることが大切です。毎日の練習とポジティブなサポートで、確実な成長と試合での活躍を目指しましょう。